Le figlie di Enrico II d’Inghilterra e la promozione del culto di San Tommaso Becket

- Martina

- 23 mar 2020

- Tempo di lettura: 14 min

Aggiornamento: 25 mar 2020

Un martire inglese nascosto tra i mosaici del duomo di Monreale

La visita del duomo di Monreale è un’esperienza che non può lasciare indifferenti, specie in una giornata di calura estiva: abbandonare la Piazza Guglielmo riarsa dal sole d’agosto, bianco e feroce, per rifugiarsi nella frescura della cattedrale in penombra già conforta il visitatore, specialmente dopo che ha percorso – magari nella corriera senza aria condizionata, ma con i provvidenziali finestrini aperti – quei pochi chilometri che separano Palermo dalla collina su cui sorge il comune di Monreale. All’interno della cattedrale l’illuminazione è soffusa e si riverbera morbidamente sui mosaici che adornano le pareti e sul soffitto ligneo, sulle capriate, preziosamente decorati. Al termine della navata principale, l’abside con il mosaico del Cristo Pantocratore rifulge nella luce aranciata grazie al sapiente posizionamento dei faretti.

Ma sono i cicli musivi, ininterrotti, splendenti d’oro, che catturano irrimediabilmente l’attenzione del visitatore, del fedele, dello studioso: un vero e proprio testamento dello splendore raggiunto dal regno di Sicilia durante la dominazione normanna (1061-1189) che Guglielmo II di Altavilla, re di Sicilia e committente del duomo, ha voluto lasciare a noi fortunati posteri. I mosaici furono eseguiti tra il XII e il XIII secolo da botteghe locali e veneziane, di scuola bizantina, dalla cui tradizione mutuano l’immobilità dei soggetti, che fluttuano nello sfondo aureo anche negli episodi più narrativi: smaterializzati, sì, ma al contempo incorporati in un gioco di luce e riflessi senza eguali.

Mentre osserviamo i mosaici dell’abside principale, il nostro sguardo si sofferma sulle immagini di santi che impreziosiscono il registro che si trova al livello della finestra traforata, sotto la raffigurazione della Vergine con il Bambino. I tituli, le etichette che vediamo a lato di ogni soggetto, ci permettono di identificare con facilità queste figure ieratiche, altrimenti assai simili tra loro: da sinistra, abbiamo san Martino, poi santo Stefano, san Pietro d’Alessandria, san Clemente, san Silvestro, san Tommaso Becket, san Lorenzo e san Nicola.

Colpisce la nostra immaginazione – o almeno, quella di chi vi scrive – la presenza di Tommaso Becket, e per un motivo per così dire cronologico: Becket era stato ucciso nella cattedrale di Canterbury nel dicembre del 1170, e la sua proclamazione a santo era avvenuta nel 1173 da parte di papa Alessandro III, che lo aveva inoltre ascritto nel catalogo dei martiri della Chiesa. La costruzione del duomo di Monreale era iniziata nel 1173. La decisione di omaggiare Becket tra i santi più importanti non appare quindi scontata. Ma non sussiste alcun dubbio sull’identità della figura elegantemente ammantata di verde: il titulus – Sanctus Tommaso Canturiensis – la definisce con precisione chirurgica quale ‘San Tommaso di Canterbury’, con riferimento all’arcidiocesi di cui Becket era arcivescovo. È presente anche una sorta di logica tematica nel registro musivo: Becket è collocato tra san Pietro d’Alessandria, san Clemente e san Lorenzo, altri martiri caduti in difesa della Chiesa – come anticipato e come approfondiremo a breve, il martirio era toccato in sorte anche a Becket. Insomma, Tommaso Becket è lì per restare.

Ora che però la nostra curiosità è stata risvegliata, non ci resta che cercare di capire perché Re Guglielmo II ha desiderato raffigurare Becket nella sua creazione più importante, il duomo di Monreale. Ma per riuscirci, dobbiamo fare un passo indietro, e tornare a quella fatidica notte del 29 dicembre 1170 in cui Becket venne assassinato nella cattedrale di Canterbury.

Sotto: il ritratto a mosaico di San Tommaso Becket

L’assassinio di San Tommaso Becket

La storia che vede protagonista Tommaso Becket e il suo rapporto con i Plantageneti è sicuramente uno degli scandali più massicci che hanno coinvolto la monarchia inglese: avesse avuto luogo in tempi recenti, avrebbe occupato intere copertine della stampa scandalistica per mesi, forse anni.

Nato nel 1118 da una famiglia di ceto mercantile, prelato di incredibile efficienza, nel 1154 Becket era stato nominato cancelliere del Regno da Enrico II di Inghilterra su consiglio del suo protettore, Teobaldo di Bec, arcivescovo di Canterbury. In quanto principale braccio destro del re, Becket aveva sostenuto le riforme avviate dal giovane Enrico, che miravano a ristabilire il potere monarchico e a ridimensionare, come diretta conseguenza, il potere dei baroni del regno.

Il rapporto tra Enrico e Tommaso si era però incrinato di colpo dopo l’elezione del secondo ad arcivescovo di Canterbury e a primate d’Inghilterra nel 1162: di fronte all’intenzione del sovrano di ridimensionare i privilegi ecclesiastici – il casus belli concreto fu, di fatto, il tentativo di Enrico di far processare gli ecclesiastici attraverso una corte secolare – Tommaso aveva opposto un secco rifiuto. Il conflitto tra i due era destinato a inasprirsi in modo talmente vertiginoso da costringere l’arcivescovo a lasciare l’Inghilterra nel 1164 per rifugiarsi in Francia, alla ricerca del sostegno papale – che non avrebbe ottenuto – dove sarebbe rimasto fino al 1170, anno dell’apparente riconciliazione con il sovrano.

Al rientro in Inghilterra la situazione per Becket non era affatto migliorata: Enrico gli era sempre ostile, non gli aveva garantito l’immunità e aveva incaricato l’arcivescovo di York, Ruggero de Pont L’Évêque, e altri importanti prelati del regno – Gilbert Foliot, vescovo di Londra, e Josceline de Bohon, vescovo di Salisbury – di procedere all’incoronazione del figlio Enrico il Giovane, scavalcando così l’autorità di Becket, a cui quale arcivescovo di Canterbury competeva appunto incoronare l’erede al trono. La reazione di Becket era stata molto violenta: di ritorno a Canterbury, durante il giorno di Natale, si era pubblicamente scagliato contro tutti coloro, ma soprattutto gli ecclesiastici, che gli avevano disobbedito e li aveva scomunicati, scatenando l’ira del sovrano per l’ennesima volta. Stavolta però, le parole piene d’astio di Enrico – non sappiamo con precisione quali siano state: una tradizione, oggi data per fantasiosa, ci riporta: «Will no one rid me of this turbulent priest?», ovvero: «Non c’è proprio nessuno che voglia liberarmi da questo prete turbolento?» – sarebbero state prese alla lettera da quattro dei suoi cavalieri, che la notte del 29 dicembre avrebbero passato Becket a fil di spada nella cattedrale di Canterbury, durante i Vespri.

Enrico II e il culto di San Tommaso Becket, ovvero come trasformare un disastro annunciato in un capolavoro di pubbliche relazioni

Proviamo a immaginare la reazione del mondo in seguito a questi eventi di una violenza inaudita. Nell’intera cristianità, la notizia dell’assassinio di Becket, avvenuto per di più in un santuario, si era diffusa a macchia d’olio, causando brucianti commozione e indignazione: questi sentimenti erano talmente forti e intensi da spingere i fedeli a iniziare a venerare Becket come un martire della Chiesa, dando avvio a un vero e proprio culto. Benché Enrico non fosse stato condannato formalmente dal papa, la decisione di quest’ultimo di canonizzare Becket pochissimo tempo dopo la sua morte – nel febbraio del 1173 – e di riconoscerlo come martire della Chiesa, scomunicando i quattro cavalieri fedeli al re, aveva messo il sovrano in una posizione delicata e difficile e lo aveva costretto a prendere posizione rispetto agli eventi. Come se non bastasse, Becket si stava rapidamente convertendo nel simbolo della resistenza ai suoi piani di centralizzazione del potere. Il 1173 stava infatti per convertirsi nell’annus horribilis di Enrico: tre dei suoi figli – Enrico il Giovane, Riccardo Cuor di Leone e Goffredo – con il supporto della madre Eleonora d’Aquitania avevano iniziato una rivolta contro di lui, la famosa Great Revolt, che aveva come oggetto di contenzioso i titoli che il re aveva distribuito tra i suoi figli, tuttavia cercando di mantenere fermamente il controllo su di essi. La ribellione aveva inoltre dato la ghiotta opportunità al re di Scozia e ai signori del Galles di sollevarsi contro il re. Nella mente dei cronisti dell’epoca non sussisteva alcun dubbio: questi eventi erano la punizione scatenata da Dio su Enrico II per aver assassinato l’arcivescovo di Canterbury. A qualche decina d’anni da quegli eventi, Guglielmo di Newburgh scrive in un passaggio famoso della sua Historia Rerum Anglorum:

Enrico II era giunto in Inghilterra dalla Normandia [nel 1174, N.d.T.] per mostrare la forza della sua presenza contro suo figlio, che ci si aspettava stesse per arrivare con le truppe delle Fiandre. Tuttavia, ricordandosi di quanto aveva peccato contro la chiesa di Canterbury, appena toccato terra [Enrico II] vi si diresse immediatamente, e pregò, e versò abbondantemente lacrime sulla tomba del beato arcivescovo Tommaso. Entrando nella sala capitolare dei monaci, si prostrò a terra e chiese perdono con la più grande umiltà. […] La notte seguente, in sogno, un venerabile monaco di quella chiesa sentì una voce: «Hai visto oggi il meraviglioso miracolo dell’umiltà regia? Che tu sappia che il risultato di questi eventi che gli stanno accadendo mostrerà quanto la sua umiltà di re è risultata gradita al Re dei re».

– Historia Rerum Anglorum, II, cap. 35, Della memorabile penitenza del re d’Inghilterra, e delle sue conseguenze

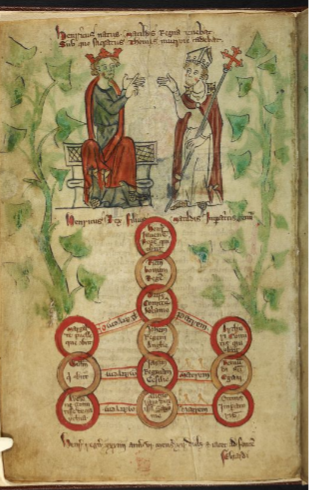

Sotto: Enrico II e Tommaso Becket raffigurati nella Cronica d'Inghilterra di Peter of Langtoft, ca. 1305-1307 (British Library, Royal 20 A II folio, f. 7v).

Il brano è molto significativo, e non soltanto perché testimonia che l’assassinio di Becket era considerato la causa principale dei gravi eventi che perturbavano il regno di Enrico. Il testo ci informa chiaramente del fatto che il monarca, colpevole o meno, sinceramente pentito o meno, si era recato in pellegrinaggio alla tomba del santo per fare pubblicamente penitenza. Dopo la morte del suo arcivescovo, la cattedrale di Canterbury si era convertita nella meta di numerosi pellegrinaggi e sarebbe arrivata a rivaleggiare in popolarità con altre e ben più antiche mete, come Santiago de Compostela: per capire quanto divenne celebre, basta pensare ai famosi The Canterbury Tales di Geoffrey Chaucer, che si ispirò proprio all’usanza di recarsi annualmente in pellegrinaggio alla tomba di Tommaso a Canterbury per costruire la cornice dei suoi racconti, ben duecento anni dopo il martirio di Becket.

Becket, si è visto, era stato un determinato oppositore del sovrano inglese, una vera spina del fianco, sia in vita sia in morte: a seguito dell’assassinio, il papa aveva posto tutti i possedimenti francesi del regno sotto interdetto, a un passo dalla scomunica. Per noi oggi è forse difficile cogliere fino in fondo la gravità di tale provvedimento, che impediva l’accesso a tutte o a gran parte delle sacre funzioni della Chiesa in un luogo o territorio particolare: ma per l’uomo medievale essere estromesso dalla comunità cristiana rappresentava ritrovarsi nel baratro, senza garanzia di salvezza ultraterrena. Immaginate la possibile reazione dei sudditi del regno…

Un re meno accorto di Enrico avrebbe forse ceduto alla tentazione di dannare sistematicamente la memoria di Becket. Ma Enrico non era uno sprovveduto e sapeva che era assolutamente necessario da una parte riconciliarsi con la Chiesa e i fedeli, e dall’altra impedire che i suoi nemici si appropriassero del nascente ma rigoglioso culto dedicato Becket e lo usassero per ostacolare il suo potere. In altre parole, Enrico aveva deciso di trasformare un disastro in un’occasione per riottenere il proprio prestigio e consolidare la propria autorità. Il pellegrinaggio a Canterbury aveva rappresentato il primo passo con cui il re aveva iniziato ad appropriarsi del culto di Becket e a renderlo parte integrante della monarchia plantageneta, che da quel momento in avanti si sarebbe prodigata in ogni modo a legittimare e promuovere in Europa la devozione all’arcivescovo di Canterbury. In questo ambizioso progetto, l’arte avrebbe giocato un ruolo fondamentale: pensiamo, ad esempio, alla ricchissima produzione di châsses (cofanetti o reliquiari) in smalto di Limoges che ha come tema principale la narrazione del martirio di Becket. Limoges si trovava in Aquitania e quindi, non a caso, in pieno territorio plantageneto, e l’industria limosina era vigorosamente sostenuta da Enrico II.

Châsse decorato con il martirio di San Tommaso Becket, di cui conteneva una reliquia, ca.1190-1200, Musée de Cluny, Parigi (pezzo proveniente da Palencia, Spagna)

Le figlie di Enrico II d’Inghilterra e la promozione del culto di San Tommaso Becket in Europa

Ma torniamo a Monreale: quanto scoperto nelle nostre indagini ci aiuta a capire il mistero della presenza del mosaico di San Tommaso nel duomo siciliano? La risposta è sì, o quasi. Ci manca ancora un tassello. Finora abbiamo parlato in termini molto generici della promozione del culto di Becket da parte dei Plantageneti in Europa. Ma come avvenne praticamente? Perché, come logico, Enrico da solo non avrebbe mai potuto arrivare a tanto: bisognava lavorare in squadra. Per riuscire a concretizzare rapidamente questo ambizioso progetto, quindi, Enrico si era affidato alle sue figlie.

I figli di Enrico II d'Inghilterra ed Eleonora di Aquitania. Le figlie di Enrico sono facilmente riconoscibili grazie ai tituli e al tradizionale copricapo femminile, composto di barbette (la fascia di tessuto sotto il mento) e couvrechef (il velo). Le due figlie più giovani, Eleonora e Giovanna, indossano una corona, a simboleggiare il loro status di regine consorti di Castiglia e, rispettivamente, di Sicilia (British Library, Royal 14 B VI, f. 6r)

Dalla moglie Eleonora d’Aquitania, Enrico aveva avuto otto figli: cinque maschi e tre femmine. E sono proprio loro, Matilde (1156-1189), Eleonora (1161-1214) e Giovanna (1165-1199), ad aver aiutato il padre a trasformare Becket in un oggetto di devozione e venerazione plantageneta.

Matilde d’Inghilterra, duchessa di Sassonia e Baviera, e l’Evangeliario di Enrico il Leone

Matilde, la maggiore delle sorelle, era andata in sposa nel 1168 a Enrico, duca di Sassonia e Baviera, detto il Leone, all’epoca uno dei più fedeli sostenitori dell’imperatore Federico Barbarossa. Dopo una lite con l’imperatore, tuttavia, il duca era stato deposto nel 1180 e nel 1182 aveva cercato rifugio con la sua famiglia presso la corte del suocero in Normandia, dove sarebbe rimasto per tre anni, prima di fare ritorno, senza onore, in Germania. Possiamo immaginare che il re inglese sia stato di grande sostegno per la figlia durante l’esilio: la prova, splendida e unica, ce la fornisce l’evangeliario di Enrico il Leone, realizzato a Helmarshausen nel 1188 circa e donato dalla coppia ducale alla cattedrale di Brunswick, e oggi conservato presso la Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel. Una miniatura, che raffigura l’incoronazione della coppia ducale, è particolarmente significativa.

Krönungsbild Evangeliar Heinrichs des Löwen, Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 105 Noviss. 2°, f. 171v

Nella parte superiore della miniatura, al centro, è rappresentato Gesù Cristo, circondato da due file di santi e martiri, identificati dalla palma del martirio. Proprio al di sotto del Cristo, puntualmente identificati dai tituli, sono raffigurati Enrico il Leone e Matilde durante la loro incoronazione. Al loro fianco compaiono i loro progenitori: alla destra di Enrico troviamo suo padre, Enrico, sua madre, Gertrude, e i suoi nonni materni, l’imperatore Lotario II e l’imperatrice Richenza. Alla sinistra di Matilde troviamo suo padre, Enrico II, la sua nonna paterna, l'imperatrice Matilde. Relegata al margine della miniatura – proprio letteralmente – è presente una figura di donna senza insegne reali, senza titulus, ma il cui gesto della mano riproduce quello di Enrico II: si tratta molto probabilmente, come teorizzato dalla critica più recente, di Eleonora d’Aquitania, la madre della duchessa. Questa maniera di raffigurarla, sminuendone l’autorità regia, non è casuale: Eleonora aveva sostenuto con passione la ribellione dei suoi figli contro il marito, e per questo era stata rinchiusa prima nel castello di Winchester e poi in quello di Sarum, dove era rimasta imprigionata fino alla morte di Enrico II nel 1189. All’altezza cronologica in cui l’evangeliario era stato composto, dunque, Eleonora era ancora persona non grata al sovrano inglese: Matilde sembra quindi schierarsi dalla parte del padre e ridurre di conseguenza in modo drastico il ruolo della madre nella rappresentazione.

Ma torniamo a osservare la fila di santi inferiore, a sinistra del Cristo, quella più vicina alla duchessa e alla sua famiglia: vi sono rappresentati i santi protettori dei Plantageneti. Sopra Enrico II è raffigurato Gregorio Magno, noto per i suoi sforzi, coronati con successo, di convertire la Britannia al cristianesimo, mentre sopra l’imperatrice Matilde, con le vesti arcivescovili, la croce primaziale e la palma del martirio troviamo… proprio lui, San Tommaso Becket, convertito in ufficiale protettore della dinastia angioina.

Eleonora d’Inghilterra, regina di Castiglia e Toledo, e il la promozione del culto di Becket in Castiglia

Potrebbe sembrare un caso fortuito, ma evidentemente non lo è. A dimostrazione del fatto che le figlie di Enrico II si erano impegnate a diffondere e promuovere il culto di San Tommaso in Europa, ancorandolo saldamente alla dinastia plantageneta, basta mettere in evidenza il contributo manifesto e risoluto della seconda figlia di Enrico, Eleonora, che era andata in sposa al re castigliano Alfonso VIII nel 1170, pochi mesi prima dell’assassinio dell’arcivescovo. L’arrivo di Eleonora in Castiglia aveva favorito gli scambi culturali tra il regno iberico e l’impero inglese: arti e tecniche dei Plantageneti avevano fatto la loro comparsa in Castiglia, così come elementi artistici, architettonici e culturali – basti pensare alla diffusione della poesia cortese. Poco tempo dopo essersi stabilita nel suo nuovo regno, inoltre, Eleonora aveva cominciato a sostenere la strategia familiare di diffusione del culto di Becket, facendo leva sulla straordinaria autonomia che contraddistingueva le regine consorti castigliane.

Al 1175 risalirebbe, secondo alcuni storici, la prima chiesa dedicata dalla regina al martire inglese, la Iglesia de Santo Tomas Cantuariense a Salamanca, la più antica dedicata al santo fuori dall’Inghilterra. È invece sicuro il patrocinio di Eleonora della cappella dedicata a Becket nella cattedrale di Toledo, la sede episcopale più importante di Castiglia. L’altare era stato costruito e donato alla cattedrale nel 1177 dal conte Nuño Pérez de Lara, fedelissimo di Alfonso VIII e suo tutore durante la minore età. Ma era stata Eleonora a donare la cappella, con cappellano inglese, William, incluso nella donazione, in uno splendido diploma conservato oggi presso l’Archivio capitolare di Toledo. Il documento è straordinario ed è simile in tutto e per tutto a quelli prodotti dalla cancelleria reale alfonsina: spicca il sigillo, che rappresenta la mano di Eleonora, simbolo di autorità e dell’operato regi (ben prima di Game of Thrones, quindi). Bisogna notare che, in basso a sinistra, ricorre il nome di Egidio, il cancelliere personale della regina: Eleonora sembra quindi disporre di un’autonomia quasi pari a quella del marito per quello che riguarda l’emissione di documenti officiali.

Diploma della regina Eleonora per la dotazione della cappella dedicata a San Tommaso Becket nella cattedrale di Toledo, Archivo Catedralicio de Toledo, A-2-G-1-5

Della cappella originale oggi non rimane purtroppo più nulla. Ma è sicuro che Eleonora si fosse prodigata molto presto a sostenere il padre nel suo progetto, in tutta la Castiglia. Grazie all’influenza della regina, il vescovo aquitano Joscelmo aveva consacrato un’altra cappella a San Tommaso Becket, nella cattedrale di Sigüenza, prima di morire nel 1177. Il culto di Becket si era quindi diffuso rapidamente in tutto il regno iberico: nel 1180 la Festa di San Tommaso Becket i veniva celebrata in pompa magna a Salamanca; nel 1181 è documentata a Zamora una chiesa dedicata al santo; nel 1202 una cappella a Burgos. Nella chiesa di San Nicola di Soria, un ciclo di pitture murali del XIII secolo rappresenta il martirio del santo, e alcuni dei suoi miracoli: anche questi affreschi sono stati ricondotti, senza però prova certa, al patronato di Eleonora, per la presenza di effigi reali fuori dalla chiesa. Sicuro, però, resta il contributo della regina castigliana al consolidamento del culto di Becket e al suo ancoramento alla dinastia plantageneta.

Giovanna d’Inghilterra, regina di Sicilia, e il mosaico di Monreale

Dopo queste peregrinazioni storiche che dall’Inghilterra ci hanno portato alla Castiglia, passando per la Normandia e la Sassonia, possiamo tornare alla Sicilia piena di sole, per risolvere finalmente il mistero del mosaico dedicato a Becket.

Giovanna, la figlia più giovane di Eleonora d’Aquitania e Enrico II, aveva sposato nel 1177 Guglielmo II di Altavilla, re di Sicilia. Il matrimonio fu breve e senza discendenti – Guglielmo morì nel 1189 – ma a questo punto non ci sembra casuale che nella decorazione musiva di Monreale, commissionata ed eseguita proprio negli anni in cui Giovanna era regina di Sicilia, compaia un ritratto di Becket. In Sicilia, inoltre, erano presenti numerosissimi sostenitori inglesi dell’arcivescovo di Canterbury, fuggiti dall’Inghilterra: a Palermo, nel quartiere del Cassero, è ancora presente una cappella dedicata proprio a Becket, fondata subito dopo il suo martirio proprio dai suoi sostenitori.

È difficile provare con certezza il coinvolgimento di Giovanna nella scelta del motivo musivo: ciononostante, la sincera devozione di Giovanna a Becket, più volte menzionata dai cronisti, nonché l’operato delle sue sorelle maggiori, così mirato ed efficace, lo rendono perlomeno molto plausibile, perché coerente con la sistematica strategia famigliare messa in campo dai Plantageneti. È però sicuro che Guglielmo II, re normanno – come normanno era Enrico II – aveva deciso di raffigurare il santo e martire in posizione preminente, in uno dei suoi ritratti più belli e stupefacenti, ancor oggi insuperato: un caso?

Bibliografia

Bowie, Colette: Matilda, Duchess of Saxony (1168-89) and the Cult of Thomas Becket: A Legacy of Appropriation, in in Webster, Paul / Gelin, Marie-Pierre (ed.): The Cult of St Thomas Becket in the Plantagenet World, c.1170-c.1220, Woodbridge 2016, pp. 113-132.

Bowie, Colette: The Daughters of Henry II and Eleanor of Aquitaine, Turnhout 2014.

Cerda, José Manuel: Leonor Plantagenet and the Cult of Thomas Becket in Castile, in Webster, Paul / Gelin, Marie-Pierre (ed.): The Cult of St Thomas Becket in the Plantagenet World, c.1170-c.1220, Woodbridge 2016, pp. 133-146.

Cerda, José Manuel: The Marriage of Alfonso VIII of Castile and Leonor Plantagenet: the first bond between Spain and England in the Middle Ages, in: Aurell, Martin (ed.): Les Stratégies matrimoniales (IXe-XIIIe siècle), Turnhout 2013, pp. 143-155.

Evangeliario di Enrico il Leone, sul sito della Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel (Cod. Guelf. 105 Noviss. 2°): <http://diglib.hab.de/?db=mss&list=ms&id=105-noviss-2f> [23.03.2020]

Oexle, Otto Gerhard: Lignage et parenté, politique et religion dans la noblesse du XIIe siècle : l’évangéliaire d’Henri le Lion, in «Cahiers de civilisation médiévale», 36-144 (1993), pp. 339-342.

Rodríguez, Ana: La estirpe de Leonor de Aquitania. Mujeres y poder en los siglos XII y XIII, Barcelona 2014.

Shadis, Miriam: Berenguela of Castile (1180-1246) and Political Women in the High Middle Ages, New York 2009.

Slocum, Kay Brainerd: The Cult of Thomas Becket. History and Historiography through Eight Centuries New York 2019.

Webster, Paul / Gelin, Marie-Pierre (ed.): The Cult of St Thomas Becket in the Plantagenet World, c.1170-c.1220, Woodbridge 2016.

William of Newburgh, Historia rerum anglicarum, in Howlett, Richard (ed.), Chronicles of the Reigns of Stephen, Henry II, and Richard I, London 1884-1889 (Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, 82), parzialmente disponibile in rete: <https://sourcebooks.fordham.edu/basis/williamofnewburgh-two.asp#35> [23.03.2020]

Commenti